Die Friedensinitiative Konstanz wollte im Vorfeld der Wahlen von den Bundestagskandidat:innen im Kreis Konstanz wissen, wie sie sich zum Thema „Krieg, Rüstung und Frieden“ positionieren. Kein unnützes Unterfangen, denn laut ZDF-Politbarometer vom 14. Februar nannten 45% der Befragten „Frieden und Sicherheit“ als wichtigstes Thema für ihre Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl, gefolgt vom Thema Wirtschaft (44%).

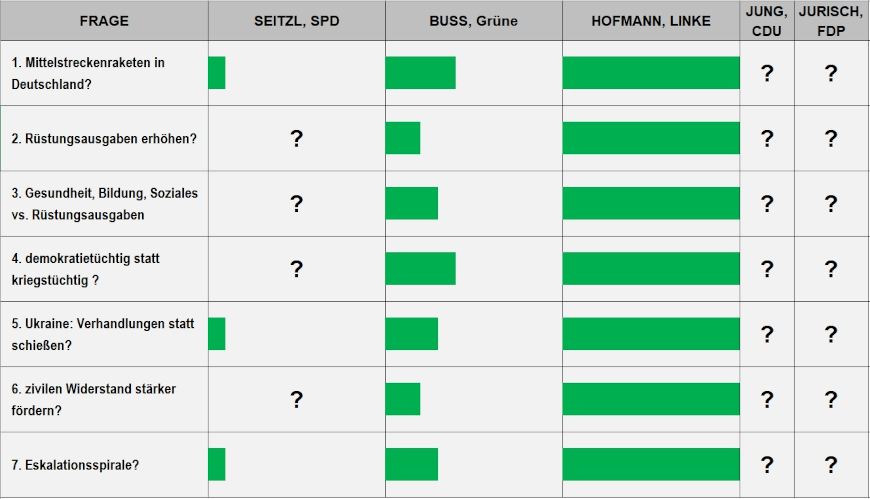

Den Fragenkatalog erhielten laut Friedensini auch Andreas Jung (CDU) und Ann-Veruschka Jurisch (FDP), geantwortet haben (trotz mehrfacher Nachfrage) nur Rosa Buss (GRÜNE), Dr. Lina Seitzl (SPD) und Lars Hofmann (Die Linke). Wir veröffentlichen in leicht gekürzter Form die Fragen und jeweiligen Antworten, die ungekürzte Version des Fragebogens mit zusätzlichen Informationen kann am Ende des Textes aufgerufen werden. Lina Seitzl antwortete mit einem Statement auf alle Fragen, das hier nachgelesen werden kann.

Hier nun die Fragen der Friedensini und die Antworten von Rosa Buss (RB) und Lars Hofmann (LH):

Frage 1: Stellen Sie sich prinzipiell gegen die Stationierung der hochgefährlichen US-amerikanischen landgestützten Mittelstreckenraketen und Überschallraketen sowie Marschflugkörpern oder setzen Sie sich zumindest dafür ein, diese mit Hilfe von Verhandlungen und neuen Abrüstungsverträgen zu verhindern?

RB: Ein neues Wettrüsten macht Europa nicht sicherer. Deshalb setze ich mich für Verhandlungen und Abrüstungsverträge ein – aber Abrüstung kann nur gemeinsam gelingen. Einseitige Schritte ohne verbindliche Vereinbarungen würden Russland ermutigen, seinen aggressiven Kurs fortzusetzen. Sicherheit bedeutet, Bedrohungen ernst zu nehmen und gleichzeitig diplomatische Wege offen zu halten. Unser Ziel muss eine europäische Verteidigungspolitik sein, die Sicherheit schafft, ohne neue Eskalationen zu riskieren.

LH: Als Linke stehen wir konsequent für Frieden, Diplomatie und Abrüsten. Dementsprechend lehnen wir auch die Stationierung neuer gefährlicher Waffen in Deutschland ab. Trotz der Gefahr, die derzeit von Russland ausgeht, halten wir ein gegenseitiges Wettrüsten für den falschen Weg. Die Geschichte zeigt, wie solche Maßnahmen Spannungen erhöhen, anstatt Frieden zu fördern. Stattdessen fordern wir Verhandlungen und eine Rückkehr zu Abrüstungsverträgen.

Auch Donald Trump halten wir nicht für einen verlässlichen Partner. Die Sicherheit Deutschlands und Europas in dessen Hände zu legen, erscheint uns unverantwortlich. Deutschland darf nicht zum Spielfeld und damit potenziellen Opfer der Großmachtphantasien beider Seiten werden. Im Sinne des Friedens, unserer historischen Verantwortung, des Wohlergehens und des Klimas setzten wir uns für eine neue Entspannungspolitik ein: Den Frieden Europas können wir nur durch ein Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands gewährleisten.

Frage 2: Die NATO-Staaten geben pro Jahr etwa zehnmal so viel Geld für ihr Militär aus wie Russland (Greenpeace-Studie von 2024). In allen nichtnuklearen Waffensystemen verfügt die NATO über wenigstens dreimal so viele Waffensysteme wie Russland. Sind Sie angesichts dieser Zahlen dafür, die angekündigten Erhöhungen für Rüstungsausgaben abzulehnen?

RB: Diese Zahlen zeigen nur einen Teil der Realität. Ein Großteil der NATO-Ausgaben stammt aus den USA, deren Verlässlichkeit als Bündnispartner unter Trump infrage stand – Europa muss also selbst handlungsfähig sein. Zudem wurden viele europäische Armeen nach dem Kalten Krieg umstrukturiert und müssen nun angesichts der Bedrohung aus Russland wieder verteidigungsfähig gemacht werden. Gleichzeitig braucht es eine effizientere europäische Sicherheitsstrategie, um Doppelstrukturen abzubauen und Ausgaben gezielter einzusetzen. Ziel muss sein: Sicherheit ohne unnötige Aufrüstung, aber mit einer starken, eigenständigen europäischen Verteidigung.

LH: Auf jeden Fall! Diese Zahlen verdeutlichen ja, dass die NATO-Staaten bereits jetzt ein überwältigendes Übergewicht an militärischen Ressourcen besitzen. Es gibt keinen rationalen Grund, dieses Ungleichgewicht weiter zu vergrößern. Stattdessen sollten wir uns darauf konzentrieren, die immensen Gelder, die in Rüstung fließen, sinnvoller einzusetzen – für Bildung, soziale Sicherung, den Klimaschutz und internationale Zusammenarbeit.

Die immer weiter steigenden Rüstungsausgaben führen nicht zu mehr Sicherheit, sondern erhöhen das Risiko von Spannungen und Konflikten. Anstatt auf Wettrüsten zu setzen, sollten wir die Spirale der Aufrüstung durchbrechen und uns für Abrüstungsverhandlungen, Vertrauensbildung und Diplomatie einsetzen. Gerade in Zeiten, in denen soziale Ungleichheit wächst und die Klimakrise dringende Maßnahmen erfordert, ist es moralisch und politisch unverantwortlich, noch mehr Geld in Waffen zu investieren. Deutschland sollte hier ein Zeichen setzen und die Mittel in den Aufbau einer friedlichen und gerechten Welt investieren. Sicherheit wird nicht durch Panzer und Raketen erreicht, sondern durch stabile Gesellschaften, starke internationale Institutionen und eine Politik, die sich auf Kooperation statt Konfrontation stützt.

Frage 3: Der Bundeswehretat stieg in den letzten zehn Jahren von 34 auf 53 Milliarden Euro. Stimmen Sie zu, dass es jetzt an der Zeit wäre, die Etats für Gesundheit, Bildung und Soziales in diesem Ausmaß zu erhöhen?

RB: Ja. Investitionen in Gesundheit, Bildung und Soziales sind genauso entscheidend für unsere Sicherheit wie die Bundeswehr. Eine gerechte Finanzpolitik – inklusive einer Reform der Schuldenbremse sowie einer fairen Besteuerung großer Vermögen und Erbschaften – würde ermöglichen, in diese Bereiche stärker zu investieren. Denn eine widerstandsfähige Gesellschaft braucht nicht nur eine starke Verteidigung, sondern auch soziale Sicherheit und Chancengerechtigkeit. Dafür setze ich mich ein.

LH: Ja, ich stimme dem voll und ganz zu. Der Anstieg des Bundeswehretats in den letzten zehn Jahren zeigt, wie politische Prioritäten gesetzt wurden – zugunsten von Aufrüstung und militärischer Stärke, während zentrale Bereiche wie Gesundheit, Bildung und Soziales vielfach unterfinanziert geblieben sind. Wir erleben eine wachsende soziale Ungleichheit, einen Pflegenotstand, überlastete Bildungseinrichtungen und eine zunehmende Unsicherheit im Alltag vieler Menschen. Die Coronakrise hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, wie wichtig ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem ist, und dennoch werden dringend benötigte Mittel für Krankenhäuser, Pflegepersonal und die Bekämpfung von Armut weiterhin zurückgehalten.

Ähnlich verhält es sich mit dem Bildungssystem, wo Lehrkräftemangel, marode Schulen und ungleiche Bildungschancen den Alltag prägen. Jetzt ist es an der Zeit, umzudenken: Statt Milliarden in Rüstung zu stecken, sollten wir diese Mittel nutzen, um die soziale Infrastruktur zu stärken, in Klimaschutz zu investieren und Bildung für alle zugänglich und qualitativ hochwertig zu machen. Sicherheit bedeutet für die Menschen, Zugang zu guter Gesundheitsversorgung, bezahlbarem Wohnraum, Bildungschancen und sozialer Gerechtigkeit zu haben – nicht mehr Panzer oder Raketen.

Frage 4: Stimmen Sie zu, dass die Angstmache, wir seien durch einen konventionellen Angriff Russlands bedroht, endlich aufgegeben werden muss? Und dass wir nicht kriegs- sondern angesichts der (r)echten Gefahr doch eher „demokratietüchtig“ werden müssten?

RB: Sicherheit und Demokratie dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Russland ist eine reale Bedrohung – nicht nur militärisch, sondern auch durch Desinformation und die Unterstützung rechter Kräfte in Europa. Gleichzeitig ist klar: Eine starke Demokratie ist unsere beste Verteidigung. Das bedeutet, in unsere Wehrfähigkeit zu investieren, aber genauso in einen starken Sozialstaat, gesellschaftliche Teilhabe und neue Demokratieformate. Nur so können wir unsere Gesellschaft zusammenhalten und gegen autoritäre Angriffe widerstandsfähig machen.

LH: Unsere Gesellschaft sollte vieles werden: demokratietüchtig, friedenstüchtig, klimatüchtig, gerechter, solidarischer, weltoffener, nachhaltiger. Aber kriegstüchtig?! Dafür sehe ich keinen Bedarf, diese Rhetorik macht mir eher Angst: Unserer Geschichte warnt uns laut genug, nicht in eine Militarisierung der Gesellschaft zurückzufallen. Dem Vaterland „dienen“ oder „Führung“ übernehmen, wie es in der Werbung der Bundeswehr propagiert wird – ich kriege da Beklemmungen. Und ich will auch nicht, dass Offizier*innen dieses Programm in unsere Schulen tragen. Die ständige Angstmache vor einer angeblichen konventionellen Bedrohung durch Russland dient nur dazu, hohe Rüstungsausgaben zu rechtfertigen und der Rüstungsindustrie fette Gewinne zu sichern.

Aber Angst ist nie ein guter Ratgeber: Statt immer neue Milliarden in Panzer und Kampfflugzeuge zu investieren, sollten wir uns darauf konzentrieren, unsere Demokratien zu stärken und die gesellschaftlichen Probleme zu lösen, die tatsächlich unsere Stabilität gefährden. Dazu gehören soziale Ungleichheit, die Klimakrise, rechte Gewalt und der zunehmende Einfluss von Antidemokraten. Eine „demokratietüchtige“ Gesellschaft bedeutet, dass wir die Werte von Freiheit, Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit hochhalten und sicherstellen, dass alle Menschen daran teilhaben können. Sicherheit entsteht nicht durch mehr Waffen, sondern durch Vertrauen, Dialog und soziale Stabilität. Deshalb fordere ich, dass wir die Spirale der Militarisierung durchbrechen und stattdessen in Bildung, soziale Gerechtigkeit und den Ausbau demokratischer Strukturen investieren.

Frage 5: Sind Sie dafür, den Krieg in der Ukraine möglichst schnell durch Verhandlungen zu beenden, statt endlos neue Waffen zu liefern?

RB: Ja, dieser Krieg muss enden – um menschliches Leid zu verhindern. Aber ein Diktatfrieden nach russischen Bedingungen ist keine Lösung, sondern eine Einladung zu weiteren Angriffskriegen. Frieden bedeutet mehr als die Abwesenheit von Waffen – er muss gerecht, nachhaltig und sicher sein. Deshalb braucht es beides: Waffenlieferungen, damit sich die Ukraine verteidigen kann, und diplomatische Initiativen, um Russland an den Verhandlungstisch zu bringen. Nur so kann echter Frieden entstehen.

LH: Ja, ich bin dafür, den Krieg in der Ukraine so schnell wie möglich durch Verhandlungen zu beenden, anstatt ihn durch die Lieferung immer neuer Waffen weiter zu verlängern. Nicht erst der Krieg in Afghanistan hat uns gelehrt, dass militärische Konflikte nicht durch endlose Gewalt gelöst werden können. Stattdessen kosten sie unzählige Menschenleben, führen zu unermesslichem Leid und verbrauchen Ressourcen, die dringend für andere Herausforderungen benötigt werden. Zurück bleibt ein zerstörtes Land und eine traumatisierte Bevölkerung.

Die Aussage, dass der Krieg in der Ukraine militärisch kaum zu gewinnen ist, unterstreicht die Notwendigkeit, eine Verhandlungslösung zu suchen. Nicht, weil wir uns nicht alle wünschen, dass die Ukraine die Gewalt Russlands erfolgreich zurückschlagen könnte, sondern einfach weil wir sehen, dass es so wie bislang nicht gehen wird: jedes der geforderten Waffensysteme wurde als der „Gamechanger“ vorgestellt, aber keines hat die Entscheidung gebracht. Stattdessen kamen immer neue Forderungen nach immer neuen Waffen und absolut nichts wurde für die Menschen in der Ukraine besser. Die internationale Gemeinschaft hat die Verantwortung, diesen Prozess aktiv zu unterstützen und alles daran zu setzen, eine weitere Eskalation zu verhindern.

Ich setze mich für eine Politik ein, die Frieden und Diplomatie priorisiert. Sich für Verhandlungen auszusprechen bedeutet dabei nicht, von der Ukraine eine bedingungslose Kapitulation zu fordern. Wir müssen aber sämtliche diplomatischen Kanäle nutzen, um Verhandlungen zu unterstützen und Kompromisse zu fördern. Frieden wird nicht durch Bomben erreicht, sondern durch Dialog, Vertrauen und den Willen aller Parteien, eine nachhaltige Lösung zu finden. Jeder weitere Tag Krieg hingegen verlängert das Leid, kostet Menschenleben, zerstört Städte und erhöht das Risiko einer weiteren Eskalation. Das zu verhindern, ist jede Anstrengung wert.

Frage 6: In den letzten Jahrzehnten waren alle Versuche, Menschenrechte, Demokratie und Freiheit mit militärischen Mitteln zu erkämpfen – wie z. B. in Somalia, dem Irak, in Libyen in Syrien oder in Afghanistan – erfolglos. Sind Sie angesichts dieser Erkenntnisse dafür, weniger auf militärische Gewalt zu setzen, sondern Strategien des zivilen Widerstands zu entwickeln und zu trainieren?

RB: Ja, wir müssen aus den Fehlern vergangener Militärinterventionen lernen –Demokratie lässt sich nicht mit Gewalt aufzwingen. Gleichzeitig dürfen wir Menschenrechtsverletzungen nicht einfach ignorieren. Deutschland hat eine Verantwortung, sich international für Freiheit und Demokratie einzusetzen. Ziviler Widerstand kann eine starke Strategie sein, doch er ersetzt nicht den Schutz vonMenschen vor Aggression, wie wir es aktuell in der Ukraine sehen. Jede Situationbraucht eine kluge, verantwortungsvolle Antwort – mit Diplomatie, zivilem Widerstand und, wo nötig, auch mit Schutzmaßnahmen.

LH: Auf jeden Fall. Wer nur in militärischer Logik denkt, dem fällt halt auch nichts anderes ein, wie mit Konflikten umzugehen ist. Die Forschung von Chenoweth zeigt aber: es gibt nicht nur Alternativen, sie funktionieren auch besser und sind nachhaltiger. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte – von Afghanistan bis Libyen – haben gezeigt, dass selbst bei dem besten Ziel, dem Versuch, Demokratie und Menschenrechte zu verbreiten, militärischer Zwang der falsche Weg ist. Das ist katastrophal gescheitert!

Deutschland und die internationale Gemeinschaft sollten daher ihre Ressourcen nicht in militärische Konflikte investieren, sondern in die Förderung von Bildung, zivilgesellschaftlichem Engagement und gewaltfreien Widerstandsstrategien. Dies umfasst die Unterstützung von Initiativen, die zivile Konfliktlösungen, Dialog und Friedensbildung vorantreiben, sowie die Ausbildung von Mediatoren und die Stärkung lokaler Strukturen, die Gewalt verhindern können. Eine Welt, die auf Dialog, Zusammenarbeit und zivile Lösungen setzt, ist nicht nur gerechter, sondern auch sicherer. Dies ist der Weg, den ich unterstütze und für den ich mich einsetze.

Frage 7: Sind Sie der Ansicht, dass Putin so berechenbar ist, dass ein Angriff mit konventionellen Waffen nicht zu befürchten ist und es keiner weiteren Aufrüstung der Nato bedarf oder sind Sie mit der Friedensinitiative der Ansicht, dass man nicht sicher sein kann, ob Putin auf den Einsatz atomarer Waffen verzichten wird und deshalb die Erhöhung der Atomkriegsgefahr durch die Stationierung neuer Mittestreckenraketen auf jeden Fall vermieden werden muss?

RB: Putins Drohungen sind ernstzunehmen, aber sie dürfen uns nicht zu überhasteten Entscheidungen treiben. Die NATO ist Russland in konventionellen Waffen klar überlegen, und ein russischer Atomwaffeneinsatz bleibt äußerst unwahrscheinlich. Trotzdem ist es unsere Verantwortung, jedes Risiko eines Atomkriegs weiter zu minimieren. Das bedeutet: eine besonnene Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die auf Abschreckung setzt, ohne eine neue nukleare Aufrüstung voranzutreiben. Gleichzeitig müssen wir diplomatische Wege offenhalten und langfristig auf Abrüstung und Stabilität in Europa hinarbeiten.

LH: Die Widersprüchlichkeit in der Argumentation derer, die eine weitere Aufrüstung der NATO rechtfertigen, ist offensichtlich. Einerseits wird Putin als so unberechenbar dargestellt, dass selbst irrationale Angriffe befürchtet werden, andererseits wird behauptet, er sei berechenbar genug, um den Einsatz atomarer Waffen zu vermeiden. Beide Aussagen schließen sich gegenseitig aus und zeigen, dass die Aufrüstungspolitik nicht auf kohärenten Überlegungen basiert, sondern auf der Schaffung von Angst, um militärische Investitionen zu rechtfertigen. Nun bin ich selbst natürlich kein Militärstratege.

Aber am Ende ist es auch nicht der entscheidende Unterschied, ob Menschen in einem konventionellen oder einem Atomkrieg sterben. Beides müssen wir nach Kräften verhindern.

Eine nachhaltige Sicherheitsstrategie – hinsichtlich atomarer oder konventioneller Kriegsgefahren – beruht nicht auf Provokation und Wettrüsten, sondern auf Diplomatie und Abrüstungsverträgen. Die Erfahrungen des Kalten Krieges haben gezeigt, dass nur durch Dialog und klare Regeln – wie etwa den INF-Vertrag – das Risiko eines Atomkriegs effektiv gesenkt werden kann. Ich bin daher der festen Überzeugung, dass die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen und damit die Erhöhung der (Atom-)Kriegsgefahr unbedingt vermieden werden muss. Unsere Politik sollte darauf abzielen, Frieden zu sichern und nicht die Welt durch unnötige Militarisierung noch gefährlicher zu machen.

Der ungekürzte Fragenkatalog der FI mit weiteren Informationen kann hier aufgerufen werden.

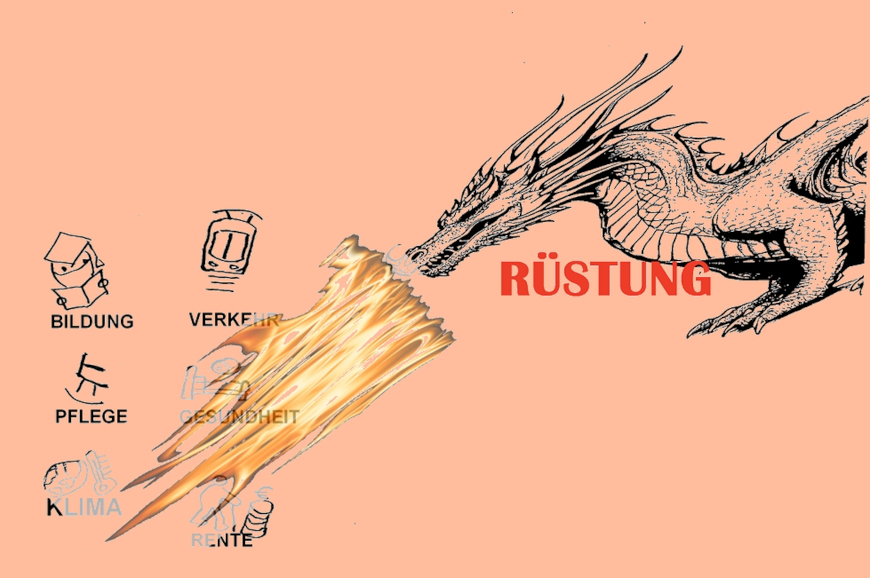

Bild/Grafik: Friedensinitiative Konstanz

Schreiben Sie einen Kommentar