Über dem Eingang der Universität hängt ein Banner, das mit großen Buchstaben den Passant:innen zuruft: „Sag Nein zu Diskriminierung“. Das klingt gut. Getan ist die Antidiskriminierungsarbeit damit aber noch nicht. Und wenn es um Diskriminierung von muslimisch und arabisch wahrgenommenen Personen geht, dann scheint die Uni-Verwaltung eher passiv zu sein.

So zumindest lautet der Vorwurf der studentischen Hochschulgruppe Students for Palestine. Bereits im August veröffentlichte sie einen offenen Brief, in dem sie der Universität vorwarf, nichts dagegen zu tun, dass sich „palästinensische, muslimische und jüdische Studenten“ an der Universität nicht mehr sicher und akzeptiert fühlen.

Im Brief schrieb die Gruppe: „Es gab zwar Seminare zum Thema Antisemitismus, aber es wurden keine Maßnahmen ergriffen, um gegen anti-muslimischen, anti-arabischen und anti-palästinensischen Hass vorzugehen. Genauso werden nichtzionistische jüdische Studierende, die Frieden und ein Ende des Krieges wollen, ignoriert.“

Die Mitglieder der Hochschulgruppe sind nicht die einzigen, die sich über regelmäßigen Alltagsrassismus auch an der Uni beklagen. So berichten viele als arabisch wahrgenommene Menschen, dass sie von Passant:innen als Terroristen beschimpft oder anderweitig rassistisch beleidigt wurden.

Wer feiert da den 7. Oktober?

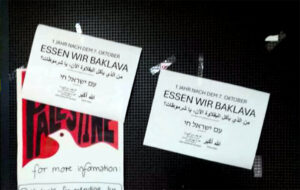

Ein Vorfall bestätigte die Vorwürfe der Students for Palestine. Kurz vor dem 7. Oktober beklebten Unbekannte die Pinnwand der Students for Palestine mit rassistischen, verhetzenden Zetteln. Auf einem war zu lesen: „1 Jahr nach dem 7. Oktober essen wir Baklava.“ Darunter auf Arabisch: „Wer isst jetzt Baklava, ihr Nutten?“ Sowie auf Hebräisch „am Israel chai“ („das Volk Israel lebt“), sowie auf arabisch und lateinisch „Allahu Akbar“ und ganz am Ende „Allah stands with the Jews“.

Das Perfide an diesem Zettel: Nur wer der arabischen Sprache mächtig ist, versteht, dass er eine Beleidigung von Palästinenser:innen darstellt. Für alle anderen wirkt es, als feierten die Students for Palestine den Jahrestag des 7. Oktobers, des Überfalls von Hamas auf israelische Zivilist:innen.

Auf einem weiteren Zettel war eine Wassermelone zu sehen, in der ein Hackbeil steckt, dazu die Aufschrift „Fuck Palestin“. Die Wassermelone ist, nachdem in Israel 1967 die palästinensische Flagge verboten wurde, ein palästinensisches Nationalsymbol.

Die Zettel wurden entfernt – und kurz danach wieder angebracht. Diesmal wurde der Zettelkleber jedoch erwischt und zur Rede gestellt. Er beschimpfte daraufhin die palästinensische Person auf rassistische Weise. Die Betroffenen erstatteten daraufhin bei der Polizei Anzeige wegen Volksverhetzung.

Moderne Begriffe, falsche Zuschreibung

Ähnlich unangenehm waren dann Gespräche mit dem Antidiskriminierungsbüro der Universität. Auf die Diskriminierungserfahrung angesprochen, wurde den Betroffenen vorgeschlagen, ein Gespräch mit einer „jüdisch gelesenen Person“ zu führen, die kürzlich Antisemitismus erfahren habe. Eine bemerkenswerte Idee, die gleich zwei Fragen aufwirft: Warum wird bei traumatisierenden Diskriminierungserfahrungen vorgeschlagen, verschiedene diskriminierte Gruppen gegeneinander in den Dialog zu schicken? Und wie sieht eine „jüdisch gelesene“ Person aus?

Denn der Begriff wird in der Regel kaum verwendet. Anders als etwa bei Menschen muslimischen Glaubens oder solchen, die anhand äußerer Merkmale einer vermeintlich „arabischen Welt“ zugeordnet werden – unabhängig von ihrer tatsächlichen Herkunft oder Religion – wird das Judentum in der westlichen Moderne selten als rassifizierte Religion wahrgenommen.

Menschen jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft werden seltener ausschließlich anhand äußerer Merkmale als „jüdisch gelesen“ (als „jüdisch wahrgenommen“) identifiziert, da antisemitische Diskurse häufig auf symbolischen Zuschreibungen beruhen. Aus diesem Grund ist der Begriff „arabisch gelesen“ geläufig, während „jüdisch gelesen“ kaum Verwendung findet.

Was auf den ersten Blick wie eine marginale terminologische Unstimmigkeit erscheinen mag, offenbart bei genauerer Betrachtung jedoch ein größeres Problem. Dass ein Antidiskriminierungsbüro mit Begriffen arbeitet, die solche Zusammenhänge ignorieren, ist bezeichnend.

Wortreiche Untätigkeitserklärung

Das Antidiskriminierungsbüro war für die Diskriminierten also eher keine sichere Anlaufstelle. Ihr Eindruck verstärkte sich noch durch die Mitteilung, dass die Universität nichts unternehmen werde. „Diskriminierende Vorfälle, darunter der von Ihnen genannte Vorfall an der Pinnwand der Hochschulgruppe „Students for Palestine“, werden an der Universität in einem vertraulichen und anonymen Rahmen behandelt, zum Schutz der Betroffenen. Die Universität reagiert auf die Vorfälle (durch Unterstützung der Betroffenen, indem Strafanzeige erstattet wird etc.), die Vorfälle werden aber nicht öffentlich bekanntgemacht“, heißt es in einem Schreiben der Verwaltung.

Und weiter: „Im von Ihnen genannten Fall reagierte die Universität zusätzlich, indem sie im Newsletter Einblick auf den Umgang mit diskriminierenden Plakaten aufmerksam machte (Einblick 19/2024, 15. Oktober 2024) – selbstverständlich ohne den konkreten Vorfall zu benennen. Zudem wurden im letzten Jahr wiederholt die Anlaufstellen bei Diskriminierungsfällen über die universitären Kanäle beworben.“

Dabei hatten die Betroffenen, die eine Beschwerde eingereicht hatten, explizit darum gebeten, dass die Universität in einer Rundmail auf den existierenden anti-palästinensischen Rassismus hinweist und benennt, dass es bereits mehrfach zu diskriminierenden Erfahrungen kam. Stattdessen enthielt eine Rundmail lediglich einen Abschnitt zu den Plakatierungsrichtlinien, der darauf hinwies, dass Plakate, die gegen geltendes Recht verstoßen oder diskriminierende Inhalte haben, nicht zugelassen seien.

Nimmt also die Universitätsverwaltung die Erfahrungen und Bitten der Betroffenen nicht ernst? Und zieht sich unter dem Vorwand, die Beschimpften zu schützen, still und leise aus der Affäre?

Zweierlei Maß?

Denn ganz anders reagierte die Universitätsverwaltung auf antisemitische Schmierereien. Da verschickte sie eine Rundmail und veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der sie die Vorfälle verurteilte. Danach bot die Universität zahlreiche Seminare gegen Antisemitismus an.

Gelten für die Universität in dieser Hinsicht also zwei Maßstäbe? Danach befragt, erklärte die Verwaltung: „Im Fall von antisemitischen Inhalten sah die Universität im letzten Jahr eine besondere Relevanz: Der größte Teil der diskriminierenden Schriftzüge, die seit Oktober 2023 an der Universität auftauchten, war antisemitischen Inhalts. Im Fall der Schmierereien im Innenhof der Universität lag zudem eine besondere, universitätsweite Sichtbarkeit vor. Aus diesem Grund entschied sich die Universität zu einer öffentlich sichtbaren Reaktion.“

Um besser gegen anti-palästinensischen Rassismus vorgehen zu können und dafür zu sensibilisieren, hat nun die Gruppe Students for Palestine mit weiteren Unterstützer:innen eine Resolution gegen “Anti-palästinensischen Rassismus“ dem Studierendenparlament der Uni Konstanz vorgelegt und erfolgreich verteidigt.

Konkrete Auswirkungen hat der Beschluss erstmal noch nicht. Aber er setzt ein Zeichen und schafft Awareness für die Menge und Schwere der Diskriminierungserfahrungen, die auch in der Uni Raum finden. Ob die Resolution in dieser Form auch anderen Stellen vorgelegt wird, bleibt abzuwarten.

Text und Fotos. Manuel Oestringer

Schreiben Sie einen Kommentar